キャッシュレス決済の種類

まずはキャッシュレス決済の種類を簡単に確認しておきましょう。ここでは主なものを4つ紹介してきます。

■クレジットカード決済

クレジットカード決済は、キャッシュレス決済のなかでも最もメジャーな決済手段です。また、Visa、MasterCard、JCBなど国際ブランドのクレジットカードであれば、海外でも利用できます。店頭では読取端末で読み取って決済し、オンラインではクレジットカード番号・カード名義・裏面のセキュリティコードなどを入力することで支払いができます。

クレジットカード決済の場合、利用者ごとに設定された限度額内で決済でき、翌月もしくは翌々月など後日請求書が届き清算する支払方法が一般的です。クレジットカード決済は、一括/分割/リボ払いなど、返済方法を選べます。

ほかの決済方法と比べると、発行には支払い能力があるか確認する与信審査があること、分割の後払いも可能なので高額商品の購入に適していること、その代わり計画的な利用が必要であることなどが特徴です。

■デビットカード

デビットカードは、決済とほぼ同タイミングで銀行口座から引き落としが行われる決済方法。クレジットカードが後払いと呼ばれる一方で、デビットカードは即時払い型のキャッシュレス決済といわれます。また、クレジットカードと違い、基本的には審査がなく比較的発行しやすいのも特徴です。

デビットカードでは、銀行口座の残高以上には使えません。支払い能力以上に使いすぎる心配がないのもメリットです。

■電子マネー

電子マネーとは、現金を持ち歩くことなくお買い物ができる電子化されたお金の総称です。専用のカードやスマートフォンアプリに、使用する金額分をチャージして決済を行います。電子マネーの種類は多く、代表的なブランドとしては「nanaco」をはじめ「iD」「QUICPay」「楽天Edy」があります。ほかにも、「Suica」「PASMO」などの交通系の電子マネーなども広く利用されています。

電子マネーは、基本的に審査が不要でありクレジットと比較して手軽に作ることができます。また、利用金額に応じてポイントが付与されるサービスも多く、現金よりもお得に支払いが行えます。

■QRコード決済

QRコード決済は、2018年頃から各社が「○○PAY」の名称でサービスを開始し、利便性に加えCMやキャンペーンを通じて認知度や利用率が伸びています。「スマホ決済」とも呼ばれ、スマートフォンでコードを読み取ったり、QRコードを表示させたりして決済をします。

お店でQRコード決済を行う場合、CPM方式とMPM方式の2種類があります。CPM方式(Consumer Presented Mode)は、ユーザーがQRコードを表示させてお店側が読み込みます。一方、MPM方式(Merchant Presented Mode)は、お店側が用意したQRコードをユーザーのスマホなどで読み込む方法です。

また、チャージした金額内で決済できるプリペイド式のサービスが一般的です。電子マネー同様に、あくまでもチャージした金額内でのみ利用できるので、使いすぎるリスクは少ないでしょう。

なお、チャージの手間がなくなるオートチャージ機能を備えているものもあります。その場合、クレジットカードと紐づけることが多く、実際の支払いタイミングは後払いとなります。さらに、クレジットカードとQRコード決済サービスを紐づけると、サービスとクレジットカードの両方のポイントを二重で獲得できるメリットもあります。

au PAYをはじめ、ここ数年で急速に普及したキャッシュレス決済。キャッシュレス決済は、店舗にも消費者にも多くのメリットをもたらします。この記事ではau PAYの特徴と、導入した店舗にとってのメリット・デメリットについて説明します。

店舗にクレジットカード決済を導入するのにかかる費用

これらキャッシュレス決済のなかで、広く普及している決済方法がクレジットカード決済です。店舗にクレジットカード決済を導入する場合、初期費用と決済手数料の負担はどの程度かかってくるでしょうか。

■クレジットカードの初期費用で大きい「読取端末」の設備投資

クレジットカードの初期費用として、カード情報の読取端末(クレジットカードリーダー)を用意する必要があります。この読取端末を通じて、クレジットカードの決済を行います。

機能によりますが1台10万円以上するものもあり、設備投資を回収するには一定のクレジットカード決済金額あるいは単価アップによる売上向上効果が必要です。

■中小店舗・少額決済では負担が重いクレジットカードの「決済手数料」

クレジットカード導入店舗では、決済の都度「決済手数料」を負担しています。経営規模が大きくない中小店舗や、利益率が低い業態では、たとえ決済手数料が数%だとしても大きな負担となってきます。

クレジットカードの決済手数料は、基本的にはカード会社とお店側の交渉で決まるため料率はお店ごとに異なります。公正取引委員会の資料によれば年間売上別の加盟店決済手数料率は以下のとおりです。

5千万円未満 4.0%

5千万円~1億円未満 3.8%

1億円~2億円未満 3.6%

2億円~5億円未満 3.2%

5億円~10億円未満 3.1%

10億円~100億円未満 2.6%

100億円以上 1.9%

これを見るとわかるとおり、売り上げ規模の大きさと決済手数料には相関関係があります。売上が100億円を超える加盟店と5千万円未満の加盟店では、手数料率が倍近く異なります。

「高額決済にはクレジットカード」「少額決済は現金」というすみ分け

前述したとおりクレジットカードの場合、売上規模が小さいところほど決済手数料の料率が高くなる傾向にあります。これが「クレジットカードは中小で導入しづらい」と言われる所以です。

さらに少額決済ではクレジットカード決済よりも現金に分があることもしばしばあります。駅の売店をイメージするとわかりやすいですが、朝の混在した時間帯にクレジットカード決済でサインや暗証番号入力をしていると多くのお客さんをさばききれません。これらの理由から「高額決済にはクレジットカード、少額決済は現金」というすみ分けがされてきたと考えられます。

ただ、最近では電子マネーやQRコード決済など、キャッシュレス決済サービスが多様化しており、その通説も崩れつつあります。さらに、クレジットカードも少額ならサイン・暗証番号不要で使えるようにもなっているため、より広いシーンでキャッシュレス決済が利用されるようになっているのです。

電子マネーやデビットカードのコストは?

電子マネーやデビットカードもクレジットカード同様、決済手数料がかかります。料率はサービスによっても異なりますが、おおむね3%ほどといわれます。また専用端末も必要で、導入時には初期コストがかかるのが一般的です。費用面でいえば、導入コスト・ランニングコストともにクレジットカードと同じような想定をしておくのがいいでしょう。

クレジットカード決済導入のメリット

クレジットカード決済を導入することによるメリットは多数あります。代表的なメリットとしては、客単価のアップが期待できる点です。例えば、30万円の高級時計が欲しいとき、手持ちの現金がなければ当然購入できません。

しかし、クレジットカードがあれば、手持ちの現金がなくても決済できますし、分割払いを利用すればたとえそのタイミングで30万円を持っていなくても支払いができます。お店側の視点から見れば、それだけ高額な商品・サービスの売り上げにつながりやすくなると言えるのです。

実際、日本クレジットカード協会の調査では、クレジットカードを使った決済単価は現金決済単価の約1.7倍であることがわかっています。つまり、人はクレジットカードを持つとより高いものを買う傾向にあるのです。

さらにクレジットカード導入のメリットとして、スムーズに会計が行える点も魅力的です。現金の場合、お客様からお金を受け取り、お釣りを渡さなくてはいけません。一方、クレジットカード決済の場合は、カードを端末に差し込み、暗証番号を入力してもらえば、簡単に決済できます。また、ECサイトでもクレジットカードならその場ですぐに決済が行えるので、現金振り込みよりも売り上げを上げやすいとも言えます。

なお、クレジットカード加盟店ではデビッドカードも使えるので、加盟店側からは区別せずに導入できます。

一方、電子マネーには交通系・流通系などさまざまな発行主体があります。店舗が導入する際のメリットとしては、例えば駅近辺の飲食店が交通系電子マネーを導入すれば、顧客増が見込めます。また、タッチ型の電子マネーでは高速な決済が可能で、回転率が高い業態では業務の効率化が期待できます。

普及がすすむQRコード決済は、初期費用・決済手数料無料のところも多い

クレジットカード決済においては、初期費用と決済手数料が導入のハードルになっています。その点、普及が進むQRコード決済の場合、初期費用はかからないケースがほとんどです。

QRコード決済はユーザーがコードを読み込むMPM方式であれば決済用QRコードを店頭に掲示するだけで、読取端末すら必要ありません。また、お店側がコードを読み取るCPM方式の場合も、タブレットやスマートフォンで代用可能なので、ネット回線さえあれば導入できます。

決済手数料については、決済サービスにもよりますが3%前後が相場です。クレジットカードでは売上規模で決済手数料が異なり、事前にわかりづらい部分がありますが、QRコード決済サービスの多くは、あらかじめ料率を公表していて、その多くは売上規模によらず一律の料率です。

その分お店側としては導入する際、シミュレーションを立てやすいのではないでしょうか。

また、サービスを普及させることを目的に、「決済手数料無料」や「大規模還元キャンペーン」をする決済サービスも少なくありません。さらに、「キャッシュレス・消費者還元事業」や「マイナポイント事業」をはじめとする国の支援も相まって、今後さらにQRコード決済の利用は増えていくと予想されます。

このように、QRコード決済は初期費用・ランニングコストが低いため、大規模店舗はもちろんのこと、小規模店舗にも導入しやすいキャッシュレス決済と言えるのです。

個人事業主の場合、新しい決済方法のために大きな投資が難しかったり、新型コロナ感染症の影響下でリスクを取りづらいもの。利用金額が大きい見込みがないと、なかなかクレジットカードは導入できません。QRコード決済のau PAYでは、初期費用・決済手数料(決済手数料無料は2022年9月30日まで)とも無料なので、とりあえず導入して効果を見る利用方法も可能です。

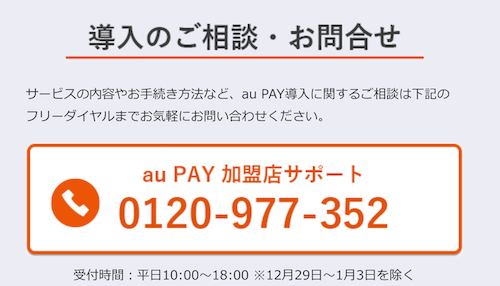

au PAYなら初期費用・決済手数料・入金手数料すべて無料!

「au PAY」は、KDDIが提供しているQRコード決済サービスです。ユーザーは、アプリをインストールしてau PAYに登録すれば、あとはチャージした金額分だけ自由に決済で利用できます。

auのスマホユーザー以外でも利用でき、多くのお店で利用可能です。支払いごとに「Pontaポイント」がたまるのもau PAYの特徴です。

au PAYを導入することは、au PAYユーザーの獲得につながります。経営母体が大きいau PAYでは、キャンペーンも豊富です。還元率10%を超えるキャンペーンが実施されることも珍しくありません。

さらにau PAYでは2022年9月30日まで決済手数料も無料になっています。そのため店舗にとっては、コストをかけることなくキャッシュレス決済を始められるメリットがあります。なお、支払先の金融機関を問わず入金手数料が0円なのは、au PAYならではの特徴です。

入金サイクルは月1回と月2回から選ぶことができ、さらに早期振込サービスを利用すれば最短2営業日で入金されます。

このように、au PAYは初期費用やランニングコストを抑えて、気軽に導入できるQRコード決済なのです。

まとめ

キャッシュレス決済は便利な半面、現金と違って各種機器などの導入費用や、決済手数料、入金手数料を考慮しなくてはなりません。クレジットカード決済の場合、単価アップが期待できたりするものの、決済手数料が不透明で、特に中小規模の店舗では大きな負担となりかねません。

その点で、QRコード決済「au PAY」は初期費用やランニングコストともに安価で導入できます。さらに2022年9月30日まで決済手数料や早期振込サービスの手数料も不要です。導入してみて「キャッシュレス決済がお店に合わなかった」という場合は、解約することも可能です。その際の解約金などは一切ないため、この期間に「まず試してみて様子をみる」というのも得策です。